聖徳太子は、新しい考え方で政治を次々と改革していった人物です。歴史的に大きな影響を与えた聖徳太子のみりょくを詳しく紹介します。

聖徳太子とは

聖徳太子という名前は本名ではなく、実は亡くなった後につけられた名前です。本当の名前は、厩戸皇子(うまやどのおうじ・うまやどのみこ)といいます。

大和(奈良県)で574年に生まれ、622年2月22日に49歳でなくなりました。49歳というのは、このころでは、すごく長生きでした。

聖徳太子の年表

574年:大和(奈良県)で生まれる

593年:推古天皇(聖徳太子のおば)の摂政となる

603年:冠位十二階を制定

604年:十七条憲法を制定

607年:遣隋使を派遣、法隆寺を建てる

622年:49歳で亡くなる

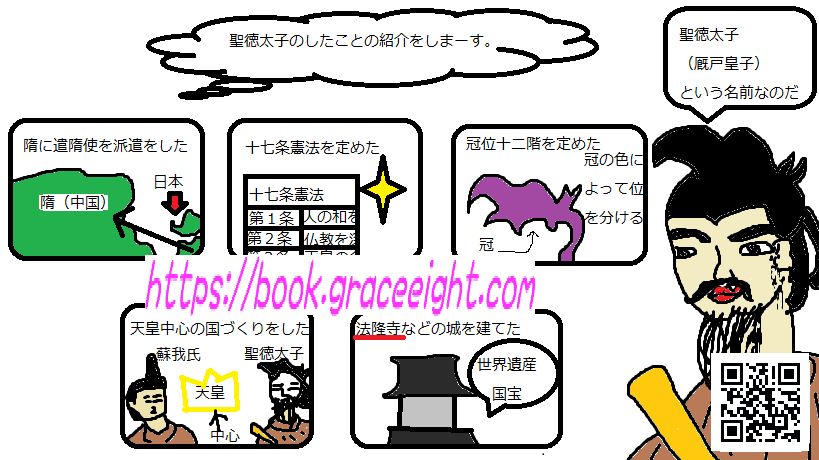

天皇中心の国づくりを進めた聖徳太子

聖徳太子は、593年に19歳で天皇を助ける仕事の摂政(せっしょう)という役職につきました。そして、蘇我馬子とともに天皇中心の国づくりにはげみました。十七条憲法や冠位十二階を制定して、これまでの時代とは違う新しい考え方で政治を次々と改革していきました。

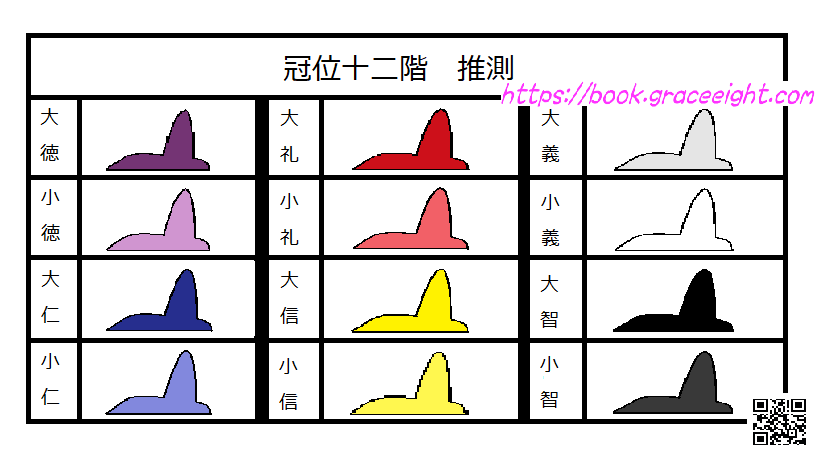

冠位十二階を制定した聖徳太子

聖徳太子は、603年に冠位十二階を制定しました。

冠位十二階とは、生まれた家の地位に関係なく、能力によって天皇のために働く役人につくことができる仕組みです。冠位十二階は、役人の頭にかぶる(冠)を12色に分けて位を区別しました。

冠位十二階が制定されるまでは、役人は能力に関係なく、生まれた家よって代々受け継がれてきました。それではよい国づくりができないと考えた聖徳太子は、能力があれば誰でも高い位につくことができるようにしたのです。

十七条憲法を制定した聖徳太子

聖徳太子は、604年に十七条憲法を制定しました。

十七条憲法は、役人の礼儀を整えるためにつくられました。争いごとのない天皇を中心とした国づくりを目指した聖徳太子の考えからなる十七条の憲法です。

不思議なことに、聖徳太子の作った十七条憲法で今の社会と近い決まりがほとんどできているのです。これは、聖徳太子が考えた改革のひとつです。

聖徳太子は随に使者を派遣

聖徳太子は、607年随に使者を派遣しました。

当時、日本とは比べ物にならないほど発達した文化を持っていたのが隋です。隋の発達した文化を学ぶために送った使者を遣隋使といいます。

遣隋使に選ばれたのが小野妹子です。聖徳太子は、遣隋使の小野妹子らに隋の皇帝にわたす手紙を持たせました。その手紙を読んだ隋の皇帝がすごく怒りましたが、小野妹子の動じない態度を見て、日本と国交を結んだ方がよいと考えました。そして、小野妹子とともに隋からの使者が送られてきて、隋との国交が始まりました。

たくさんの寺を建てた聖徳太子

仏教を深く信じていた聖徳太子は、仏教をさかんにするためにたくさんの寺や仏像を建てました。この中でも、法隆寺が有名です。法隆寺は、世界最古の木造建築の建物で世界遺産、国宝です。

聖徳太子建立七大寺といわれる、聖徳太子伝承の寺院を紹介します。

聖徳太子建立七大寺

法隆寺(ほうりゅうじ):世界最古の木造建築の建物、世界遺産

広隆寺(こうりゅうじ):京都最古の寺院

法起寺(ほうきじ):聖徳太子の遺言によって建てられた寺院、世界遺産

四天王寺(してんのうじ):日本初の国立の寺院

中宮寺(ちゅうぐうじ):聖徳太子の母のために建てられたと言われている寺院

橘寺(たちばなでら):聖徳太子誕生の地に建てられた寺院

葛木寺(かつらぎじ):現存していない唯一の寺院で所在は不明

聖徳太子のみりょくのまとめ

聖徳太子の最大のみりょくは、いろいろな新しい改革を進めていったところだと思います。聖徳太子は、歴史的に大きな影響を与えた偉大な人物でした。

<聖徳太子のおすすめ本>

コメント